Часто ли вы задумывались не об истории Великой Отечественной войны, а о том, как она повлияла на людей и, особенно, детей. Что им пришлось пережить? Во времена голода, холода, страха и неопределенности дети проявляли настоящий героизм – многие шли в партизаны или же отправлялись на фронт. У каждого из них есть своя история, и даже сейчас о самых тягостных моментах не принято рассказывать. Как говорит наш собеседник, ветеран следствия, участник Великой Отечественной войны Павел Кабанов, это было время, которое навсегда изменило его детство и предопределило будущее.

Павел Павлович родился 22 июня 1929 года в деревне Костино Зубцовского района, которую практически полностью уничтожили фашисты. Его родители умерли из-за болезней и голода, а сам мальчик узнал о том, что началась война, в свой 12-й день рождения. "МК в Твери" встретился с участником войны, который не просто отправился на фронт в 13 лет, но, пройдя весь долгий и страшный путь, принимал участие в первом, легендарном параде Победы в Москве.

"Немец близко"

- То был мой день рождения. Матка сшила мне рубаху, надела, я вышел на улицу, а там говорят: "Война началась!", - вспоминает Павел Павлович о 22 июня 1941 года. - В то время не было телефонов, и мы узнали о войне только благодаря соседям (в доме напротив жила его учительница – ред.) - них был детекторный радиоприемник. Вы, наверное, уже и не знаете, что это такое - черный ящичек с наушником.

Мальчишки, вспоминает Кабанов, реагировали на происходящее очень специфически: пока протекала сельская жизнь, все было спокойно, а тут – война! В деревнях начинают раздавать повестки…

- В октябре 1941 года я пошел в школу, но директор сказал: "Немец близко, идите по домам". Вместо школы уже была огромная воронка. Вот потом мы узнали войну по-настоящему: за несколько дней погибло восемь моих сверстников. Когда немцы окружили наших в Ржевско-Вяземском выступе, из этого окружения группами, истрепанные и уставшие, советские бойцы ночами пробирались в сторону Москвы. Местные отдавали им одежду, кормили, и они шли дальше.

- Что происходило в деревне во время оккупации и после нее?

- Когда немцы пришли в Костино, то у здания правления колхоза они соорудили лавки, крест, какой-то помост. Летом 1942 они отмечали наступление Паулюса, опережая события. Помню, как в разгар церемонии появились двое - немецкий солдат и незнакомый парнишка. После непродолжительного диалога один из офицеров безмолвно провел рукой по своей шее. Это зловещий знак, парнишку повесили. В целом, все жители голодали, ели то, что находили, а их дома горели. Все голодное население тогда уместилось в двух сараях. Вы знаете, сейчас принято говорить: люди знали, что их освободят. Но не было этого, было лишь чувство ожидания и безысходности, особенно в те моменты, когда немцы тысячами сбрасывали свои пропагандистские листовки: "Москва пала, сдавайтесь". Но хочу отметить – никто не сдавался и не собирался. У человека должна быть цель, и у всех нас она была.

На всю жизнь запомнилась Павлу Павловичу другая картина.

- Как-то ранним утром по росе мы вылезли с другом на разведку в соседние деревни. Прятались в кустах, когда немцы вели огонь на изнурение. Выходим на поляну – а там три дымящиеся воронки, разбитое орудие и истерзанная лошадь. Глаза убитой лошади навсегда останутся в моей памяти. Они словно бы вопрошают: "Вы-то ясно, почему, а нас-то за что?"

- В то время в населенных пунктах ставились "временные власти" из своих же людей. Как это происходило?

- Мы, можно сказать, находились в некоем безвременье. Вот то, что мы чувствовали. Некоторые не справлялись с этим ощущением, начинали оказывать "лояльность" немцам. Конечно, были идейные предатели, но иногда это происходило из-за безысходности и неведения – люди становились старостами, шли на измену. Мы любим порядок, а немцы – тем более. Они выбирали старостой, как правило, мужика с детьми. У нас в Костино была проведена перепись населения, каждому жителю присвоили свой "номер" из деревянной дощечки. Я был по счету 69-м, и эту дощечку должен был носить постоянно. Потом, когда наши войска освободили Костино, кто-то из жителей брякнул: вот, мол, есть староста. Вывели его за околицу и расстреляли. Реабилитировали только через много лет.

В день освобождения деревни, говорит Кабанов, было солнечно и, как ни странно, тихо. Прекратились бомбежки, а немецкие самолеты перестали изнуряюще гудеть. Фашисты на мотоциклах "бежали" в сторону Сычевки, и до местных им уже не было никакого дела.

- Моя двоюродная сестра Зоя увидела, что кто-то идет. Сначала подумали, что немцы, но потом она закричала, мы схватили что-то красное и бросились навстречу. Вот тут мы поняли, что пришли свои.

- Как и почему вы отправились на фронт? Вам же было всего 13 лет.

- У нас на задворках был сарай. Когда красноармейцы освободили деревню, они стали в тот сарай свозить раненых. "Сынок, иди сюда, помоги" – звали меня раненые солдаты. Так все и началось.

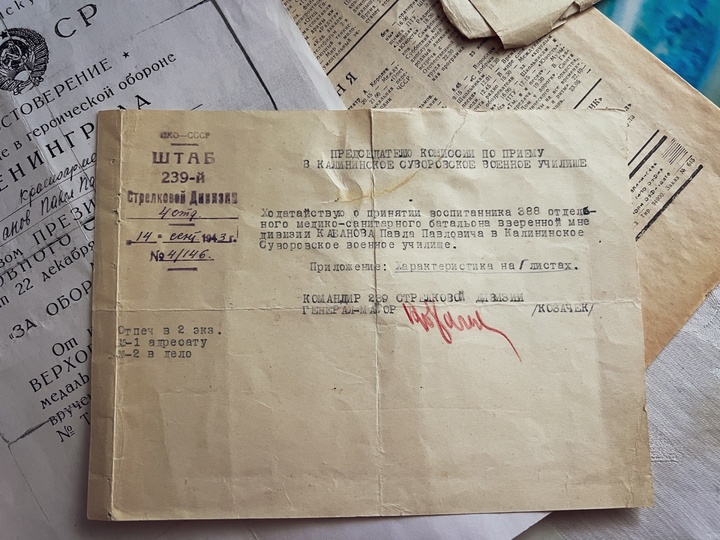

Юный Павел хорошо знал окрестности, соседние деревни, и помогал вывозить наших раненых бойцов. Все это закончилось тем, что в 1942 году Павла зачислили красноармейцем в 388-й отдельный батальон 239-й стрелковой дивизии. Когда Кабанов ушел вместе с армией, его родители еще были живы. Об их смерти он узнает намного позже. Население деревни и других населенных пунктов было эвакуировано на поезде, где отец Павла заболел тифом и умер в дороге.

- Из поезда отца достали уже мертвым, в Кесовой горе есть братская могила. Матка же после освобождения Старицы, Зубцова, шла пешком из Кесовой горы, дошла до дома, но умерла от голода.

Юный Павел же занимался тем, что помогал перевозить раненых из зоны боевых действий в ближайший передвижной госпиталь, который, как правило, располагался в лесу. Самое тяжелое, вспоминает Кабанов, это открыть "летучку" и увидеть, что кого-то не довезли.

Челюсти тряслись

- Перевозили и на телегах, и на грузовиках, а под Ленинградом даже на собачьих упряжках. Не то, что сейчас, а обычная "полуторка". Все постоянно обстреливалось.

- Сколько раз за день могли совершать такие поездки?

- Все зависело от обстрелов. Раненых сначала нужно было обработать, накормить, потом только увозить в госпиталь, который находился в 15 километрах. Самое страшное – не это, а превосходство немцев в воздухе: "висели" над нами целыми днями. Гитлер тогда понял, что под Ржевом все не так просто, и отправил "эскадрилью снайперов". Когда они пикировали, то всегда включались сирены. Мы прятали машину в кусты, пока шла эскадрилья, а наши зенитчики, то есть – зенитчицы, девушки с 37 мм пушкой, вели обстрел. Но строй все равно шел, пока не звучал взрыв от попадания – вот тогда солдаты радовались.

- В 13 лет вы увидели многое. Было ли страшно?

- Многие пытаются сказать, что ничего не боялись, выполняли свой долг. Это ходульно. Страх как естественный психологический процесс помогал человеку ориентироваться в ситуации. Он был у всех, но были те, кто не мог его одолеть. Как только человеком овладевал страх, тот начинал паниковать, дезертировал. Был приказ – паникеров расстреливать на месте. Помню, мы как-то сидели, ели пшенку. Полетели немцы, и мы подумали, что не к нам, но они резко развернулись. Вот были те, у кого челюсти затряслись, а другие лишь стали быстрее доедать кашу.

В то время Кабанов был в составе 388-го отдельного батальона 239-й стрелковой дивизии, когда поступил приказ отходить в сторону Погорелого Городища. Двигались, вспоминает он, ночами.

- Нас сняли тихо, никто ничего не знал. К Погорелому Городищу подошли товарняки, мы на них поехали в сторону Москвы, но потом по окружной ее объехали и завернули. Тогда мы и поняли, что едем на Волховский фронт. Ленинград уже был на пределе. Ехали ночами. Помню, когда приехали, вышли - а там тишина, только снега по пояс. Только вдалеке гремят взрывы. Дивизию вдвинули в "сосняк", мы стали строить шалаши и ждать. К нам приезжали по Дороге жизни работницы из Ленинграда, и единственное, что говорили: "Родные, мы умираем. Мы вас ждем". Как-то с утра услышали мощнейшую артподготовку, по рациям слышна даже брань – все кипит, все гремит. Потом раз – и тишина. Через полчаса к нам уже везут и ведут раненых, пошла работа.

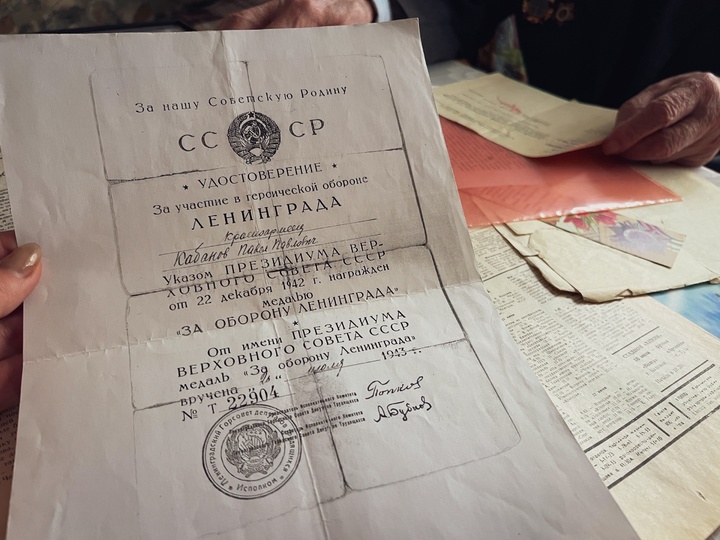

Там, вспоминает Павел Павлович, возил он раненых буквально каждый день и каждую ночь – по двухколейным дорогам среди болот. Уже после прорыва блокады Ленинграда Павла Кабанова приняли в комсомол – даже досрочно, ему на тот момент еще не исполнилось 14 лет, а потом вручили и медаль "За оборону Ленинграда".

- Для меня дорога вот эта штука – первая боевая награда. Нас построили в шеренгу, и меня вызвали первым. Видите, кто вручал – руководители Ленинграда! Построение было в лесу. Когда пошел за наградой, командир дивизии мне сказал: "Солдатик, ты человек боевой, но пряжечку носить надо ровно" – оказалось, пряжка съехала на бок. Но это в порядке вещей, - смеется Кабанов.

Легендарный парад Победы

Павел Павлович признается, есть слишком много тех воспоминаний о войне, о которых даже не стоит говорить. Говорит, до вторжения немцев вообще мечтал стать учителем, но жизнь сама изменила его планы. Правда, не до конца.

- Уже после прорыва блокады Ленинграда я был откомандирован в Калининское суворовское училище. Весть о Победе узнал прямо в казарме. Этого ждали все. Вдруг ночью слышен крик: "Победа". И началась пальба.

- Что вы тогда чувствовали?

- Для многих это была радость, но радость сквозь слезы. Нам вскоре пришел приказ принять участие в параде Победы 24 июня. Там я услышал "Славься", начался салют – вот это тронуло до глубины души. Этот момент и возвышал тебя, он же и давил. Помню, рядом с нашим расчетом на брусчатке лежал золоченый орел от штандарта Адольфа Гитлера.

- Но в итоге вы стали следователем, затем прокурором-криминалистом…

- Не я выбрал профессию, а она меня. Когда я работал, половина сотрудников милиции и прокуратуры были фронтовики – все с чувством справедливости, порядка. Я родился в глухой сельской местности, в мое время единственной интеллигенцией была семья священника. Раньше хотел быть учителем, но после войны - вот такое преобразование. Потом армию решили сократить, и я подал рапорт на увольнение.

Павел Павлович после окончания Суворовского училище служил в группе советских войск в Германии, а потом был уволен в запас в звании капитана. Закончил юридический факультет МГУ, стал работать следователем и прокурором-криминалистом, даже получил степень кандидата юридических наук. Преподавал и в Калининском госуниверситете – обучил многих сотрудников полиции, прокуратуры и СК.

- Но учителем все же стали? Значит, мечта исполнилась?

- Да, - улыбается наш собеседник.

Навещал Павел Павлович с дочерью и свою родную деревню, где осталось лишь несколько домов. Там, в воронках от бесконечных бомбежек образовались пруды – он шутит, хоть карасей разводи. Говорит, будь дома кирпичные, как сейчас, они бы разлетались от бомб, а вот крестьянские деревянные избы смогли уцелеть.

Редакция "МК в Твери" поздравляет участника войны, участника легендарного парада Победы в Москве Павла Кабанова и всех жителей Тверской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.